我不知道你有沒有這種感覺,每次打開一個新的筆記文件,不管是 Word 還是 Google Docs,看到那張乾乾淨淨、像 A4 紙的空白頁面,就覺得…啊,壓力好大。好像腦袋裡那些亂七八糟、跳來跳去的想法,硬要被塞進一個方方正正的格子裡。

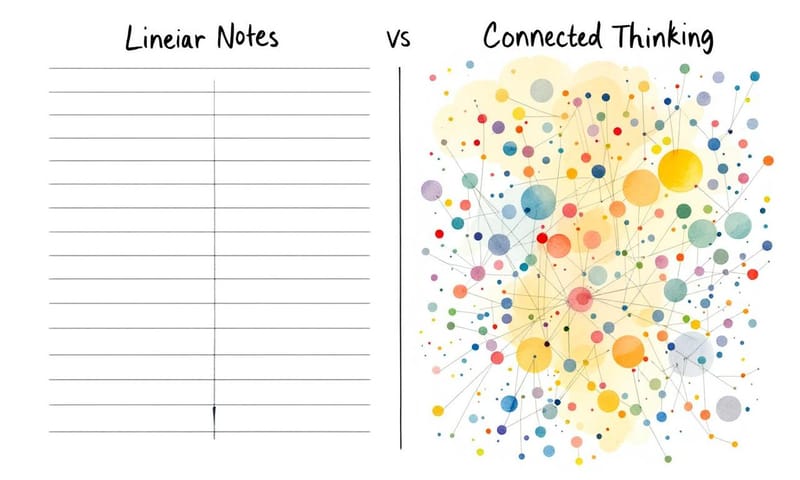

傳統的筆記方式就是這樣,一條線寫到底。但我們的大腦根本不是這樣運作的啊。我們的思緒是跳躍的、是放射狀的,會從一個點突然連到另一個看似無關的點。結果我們用的工具,卻逼著我們線性思考,這真的很… 反人類。

先說結論

如果你跟我一樣,討厭那種一層一層的資料夾、井井有條的分類,覺得那樣反而限制了思考,那這篇就是寫給你的。重點不是找到一個「最強大」的筆記軟體,而是找到一個能配合你「混亂大腦」的工具。讓想法自由流動,而不是被關起來。說真的,這幾年玩了一堆所謂的「智慧筆記」,終於有幾款工具開始搞懂這件事了。

為什麼我們的大腦討厭「資料夾」?

這就要講到一個聽起來很厲害的東西,叫做「卡片盒筆記法」(Zettelkasten)。

這是一個叫 Niklas Luhmann 的德國社會學家發明的。老實說,我第一次聽到也覺得「蛤?什麼東西?」。但簡單講,他的核心概念超簡單:

- 一個想法,一張卡片:不要把所有東西都寫在同一頁。一個概念、一個心得、一句引言,就只寫在一張小小的卡片上。

- 建立連結,而不是分類:寫完卡片後,重點來了。你不是把它塞進「社會學」或「讀書心得」這種資料夾。而是去想:「欸,我這張卡片上的想法,跟我之前寫的哪張卡片有關?」然後用一個編號或標籤把它們「鏈」起來。

你看,整個過程完全沒有「分類」這個動作。它更像是在編織一張網,而不是在蓋一棟一棟的房子。你的知識會自己長出連結,就像大腦裡的神經元一樣。有時候,你會驚訝地發現,一個關於心理學的筆記,居然能和一個關於電影劇本的筆記產生連結,然後蹦出一個全新的點子。這在傳統的資料夾系統裡,根本不可能發生,因為它們被關在不同的「房間」裡了。

這就是為什麼很多人(包含我)用 Notion 或 Evernote 到最後會覺得很累。一開始很自由,但隨著筆記越來越多,我們不自覺地又開始建立一堆資料夾、子頁面、資料庫... 最後花在「整理」筆記上的時間,比「思考」筆記內容的時間還多。這完全本末倒置了。

新一代筆記軟體是怎麼解決這個問題的?

最近幾年的新工具,終於開始把「卡片盒筆記法」這個精神做進軟體裡了。它們通常有幾個共通點:

第一個就是,它們很多都標榜「無限畫布」(Infinite Canvas)或「視覺圖譜」(Visual Graph)。你一進去看到的不是一張 A4 紙,而是一片空白的宇宙。你可以隨意把一個一個的想法(卡片)丟上去,然後像連連看一樣,把有關的點子拉一條線連起來。你的整個知識庫看起來就像一張星圖,而不是一份 Word 文件。

第二個就是 AI 的介入。一開始我對 AI 整理筆記也超懷疑的,感覺很像多了一個愛管閒事的媽媽。但後來發現,用對地方真的蠻酷的。好的 AI 不是幫你「分類」,而是幫你「發現關聯」。比如你寫了一段關於「心流」的筆記,AI 會自動在旁邊跳出來說:「嘿,你三個月前好像也寫過一段關於『刻意練習』的筆記,它們之間可能有關係喔。」它扮演的是一個觸發靈感的角色,而不是一個檔案管理員。

說到這個,就不得不提一下美國大學裡很流行的那個「康乃爾筆記法」(Cornell note-taking system)。那個方法就是把一頁紙分成主筆記區、左邊的提示區跟下面的總結區。超級結構化。這跟我們在台灣的習慣很不一樣,我們可能更習慣補習班老師發的那種,已經畫好重點、五顏六色的講義,或是我們自己拿個三四種顏色的筆在課本上塗鴉,搞得像聯合國一樣。老實說,雖然我們的筆記很亂,但那種混亂是有機的、是屬於我們自己的。康乃爾那種方法,對我這種人來說,感覺就像穿著緊身衣在思考,超不舒服。

不同類型筆記工具的「體感」比較

為了讓你好懂一點,我弄了個表格。這不是什麼專業評測,純粹是我自己用起來的「感覺」。我覺得工具的「感覺」比功能列表重要多了。

| 工具類型 | 代表(舉例) | 用起來的感覺... | 最大的痛點 |

|---|---|---|---|

| 傳統文件型 | Word, Google Docs, 早期 Evernote | 像在寫學校報告或公司文件。腦袋要先想好大綱,一、(一)、1.、(1) ...然後再把內容填進去。 | 超級死板!改一個標題,格式可能全跑掉。而且想法如果跳一下,就得一直上下滾動,思路很容易斷掉。 |

| 塊狀結構型 | Notion, Coda | 像在玩樂高,可以自由組合各種「塊」(文字、表格、圖片)。初期很爽,感覺擁有了全世界。 | 一開始很自由,但筆記一多,就會不自覺地開始搞資料庫、設關聯... 最後變成在「維護系統」,比做筆記還累。很容易「過度設計」。 |

| 視覺圖譜 / 雙向連結型 | Obsidian, Heptabase, Constella | 真的像在自己的大腦裡散步。每個想法是一個點,點跟點可以連成線,最後變成一張巨大的網。重點是「探索」而不是「整理」。 | 剛開始會有點... 不知所措,因為它太空了,太自由了。你需要一點時間去適應「沒有資料夾」這件事。還有,有些軟體設定起來有點複雜。 |

你看,沒有哪個是絕對的好或壞,完全取決於你的個性和需求。如果你是專案經理,需要高度結構化的東西,那 Notion 可能還是你的好朋友。但如果你是學生、研究者、創作者,需要的是一個能讓靈感碰撞的地方,那視覺圖譜型的工具,我自己是覺得更適合。

那... 有沒有推薦的?我的個人經驗

市面上一堆所謂的「第二大腦」app,我玩過的真的不少。很多都只是把 Evernote 的外觀改一改,骨子裡還是在搞資料夾那套。不過最近,我試到一個叫 Constella App 的,它就蠻符合我上面說的這種「反結構」哲學。

它最吸引我的一點,就是它真的完全沒有資料夾。一打開就是一張無限大的畫布,你可以把筆記卡片當成便利貼一樣,隨便亂丟、隨意排列、隨意連結。它不會逼你先想好「這則筆記該放哪裡」,你可以先寫,之後再說。這對我這種思緒很發散的人來說,真的少了很多心理負擔。

它的 AI 助理(叫 Stella)也蠻有趣的。它不會跳出來跟你聊天氣,而是默默地分析你的筆記。當你在一個主題上卡關時,可以問它:「關於這個主題,我還寫過哪些相關的東西?」它會把一些你可能早就忘掉的舊筆記撈出來給你。感覺就像有個記憶力超好的夥伴,幫你把你自己的大腦串連起來。

當然啦,它也不是完美的。因為太自由,剛開始用真的會有點茫然。而且因為所有東西都在一張圖上,如果你的筆記量超級無敵大,可能會覺得有點亂(雖然它的搜尋功能蠻強的)。

不過,我最欣賞它的一點是,它讓你覺得「混亂是正常的」。它不是一個要你把房間整理乾淨的工具,而是一個給你足夠大的空間,讓你可以把所有東西都攤在地板上,然後慢慢看清楚它們之間的關係。這才是真正輔助思考,而不是增加整理負擔。

限制與反思:這類工具適合所有人嗎?

老實說,不適合。

如果你是一個需要明確待辦清單、每天都要看行事曆、享受把檔案分門別類放好的人,那這種「混亂型」工具可能會讓你抓狂。你會覺得毫無章法、沒有安全感。

還有,如果你做的筆記是高度線性、有固定流程的,比如會議記錄、或是操作手冊,那用傳統的 Word 或 Notion 可能還比較有效率。硬要用圖譜來做,反而有點殺雞用牛刀。

所以說到底,工具沒有好壞,只有適不適合。重點是先了解自己的思考習慣。你是那種喜歡先把骨架蓋好再填肉的人,還是喜歡先把一堆肉(想法)丟出來,再慢慢找出它們之間的骨架?搞清楚這點,你才能找到那個不會讓你「心累」的工具。

因為筆記的最終目的,不是為了做出一份漂亮的報告給誰看,而是為了幫助我們自己想得更清楚、更有創意。如果一個工具讓你花大半時間在「整理」它,那它就失敗了。

你呢?你是資料夾整理控,還是跟我一樣看到資料夾就頭痛的「混亂派」?或者你有找到什麼介於中間的絕妙方法嗎?在下面留言聊聊吧!